—Me llamo Miguel —dijo tendiéndonos una tarjeta con su nombre y cargo—, vine a hacer una inspección.

Apenas le puse cuidado, la firma del contrato no podía pasar de esa noche.

—¿Dónde puedo encontrar al dueño? —continuó después de que yo le diera la espalda y bebiera un trago de mi cerveza.

—¿De la editorial o del bar? —dije un poco molesto—. ¿Viene de la Cámara del libro?

—Mire, es que pensaba instalarme acá mientras comienza el juicio.

—Instalarse… ¿Qué juicio? —pregunté suspicaz.

—El gran juicio —dijo Miguel ajustándose las solapas de la chaqueta.

Se suponía que no trataríamos ese asunto con el doctor Gustavo sino hasta el lunes por la mañana, pero no quise arriesgarme y le pedí disculpas a Isabel.

—No te preocupes, chinita, ya arreglaremos esas cláusulas más tarde.

Le piqué un ojo y, para tranquilizarla, pagué la cuenta con dos billetes de cincuenta nuevecitos que me dio lástima gastar.

Ya de pie, cogí las manos regordetas de Isabel y las besé con ceremonia.

—¿Por qué no me acompaña a la oficina? —le dije a Miguel guiándolo hasta la escalera que llevaba al segundo piso—. Camilo, hermano —le grité al barman— llévenos dos whiskys con hielo.

Le mostré la oficina a Miguel y le indiqué dónde sentarse. El hombre si acaso probó el trago mientras que yo lo terminé de un envión.

—En el mundo editorial, como se habrá dado cuenta, se trabaja más de noche que de día—sonreí con el vaso aún entre las manos—. Imagino que todo esto es por aquel asunto.

—¿Qué asunto?

Se iba a hacer el difícil, ya lo había supuesto al verle los ojos azules, la piel blanquita y el pelo mono y como lamido por una vaca.

—Recuerdo haberle dicho al doctor Gustavo que todo se podía negociar, sólo es cuestión de encontrar la cifra indicada.

—Sí, estoy dispuesto a pagarle lo que usted crea conveniente.

Dudé por un segundo.

—Ahora no me interesan los préstamos y menos, me disculpará, si vienen del doctor Gustavo…

—No hay que buscar explicaciones o excusas, las cosas son como son —dijo en tono solemne.

—Entonces, ¿cómo haríamos?

Sentí una ola de calor que venía del cuarto de impresoras y me arremangué la camisa. Él, en cambio, seguía perfectamente vestido con su traje azul celeste.

—Me instalo aquí hasta que comience el juicio. No se tiene que molestar, me conformo con cualquier rincón…

—¿Pero por qué aquí, no reciben efectivo? —dije acercando la silla al escritorio; sólo a gente como esta se le ocurría dormir en una editorial—. Puedo ir a la caja fuerte y pagarles de una vez.

—Así se debe hacer, debo estar aquí hasta que comience el juicio.

No había terminado la frase cuando tocaron a la puerta, dos golpes suaves.

—¡Estoy ocupado! —grité lamentando que Martica, la secretaria, hubiera renunciado.

—¿Todo esto es por las declaraciones de Salamanca? — pregunté después de un silencio largo en el que comencé a sudar—. No creo que eso complique las cosas, todo el mundo sabe que los derechos de autor son un invento moderno, una vaina de los gringos, y, como dicen en mi tierra, hecha la ley, hecha la trampa; ¿no es así, Sancho? —Y sonreí dando un codazo al aire.

—No le entiendo.

—Sí, sí, ya sé que ustedes nunca entienden nada.

Me tumbé sobre el espaldar de la silla y lo miré con atención. Parecía auténticamente sorprendido.

—Él me ordenó que me quedara aquí y así debe ser —dijo Miguel seguro de sus palabras.

—Pero mire, no hay lugar disponible, está esta oficina, el cuarto de máquinas y la bodega llena de libros por guillotinar… ¿Cuándo sería el juicio?

—En unos días, pero el tiempo es lo de menos.

—¿Tan pronto?

Recordé la tarjeta y me desabroché un botón de la camisa.

—¿Qué es lo que usted hace exactamente para el doctor Gustavo?

—¿Para quién?

—Ya sé que no le gusta usar nombres, pero mire, tengo que estar seguro de que bailamos la misma canción, ¿sí me entiende?

Volvieron a tocar, esta vez más fuerte y alcancé a oír la voz de Isabel amortiguada detrás de la puerta.

—¡Ahora no, chinita! —grité levantándome de la silla.

Pero ella ya entraba y vi su cara rellena a contraluz. Parecía mucho más dispuesta que antes.

—Señor Jacobo —dijo armándose de valor— le advierto que me acaban de llamar de la otra editorial.

La quijada y las manos le temblaban, pero el alcohol la había vuelto decidida.

—Le comentaba al señor Miguel que en las editoriales somos noctámbulos —dije pensando en Iriarte, mi némesis desde la época del cafetín, a quien esta vez no dejaría ganar—. No te preocupes, chinita, dame cinco minutos y hablamos con calma.

—Me ofrecen el quince por ciento, señor Jacobo.

Qué agallas tenía, ya ni le temblaban las manos. Miré a Miguel que no parecía estarse enterando de nada, aunque era seguro que paraba oreja, y luego miré a la niña y la imaginé desnuda, como ya había hecho antes cuando la recibí en el bar y ella blandía algunas páginas de su blog y se acomodaba el dobladillo de la falda.

—Todo lo que quieras, corazón, quince, veinte por ciento —dije como si la plata no importara; sabía que la podía amarrar por otros lados—. Sólo quiero un poquito de tus historias de Nueva York, de tus amigas y tus novios. Eres la próxima Carrie Bradshaw criolla; no, mejor la próxima Lena, sí, Lena Dunham. Dame cinco minutos, corazón, sólo cinco minutos.

La vi sonreír y supe que se creía la reina del mundo, como tantas otras antes de ella con sus gafas grandes, su ropa aún con el perfume de tienda extranjera y su prosa mediocre y atrevida. Sonreí yo también, pero antes estaba Miguel y era mejor que esos dos no compartieran habitación por mucho tiempo. Me acerqué a ella, la cogí del brazo y la llevé a la puerta.

—Tómate otro cosmopólitan, querida —dije consciente de mis palabras—, que la editorial invita.

—Los negocios no paran, supongo que así les pasa a ustedes —dije irónico una vez me quedé solo con Miguel.

—No paramos —respondió satisfecho.

—¿En qué estábamos? Ah sí, le preguntaba qué hacía usted para don Gustavo.

—¿Don Gustavo?

—Sí, ¿qué es eso de que usted es un ángel? —continué incómodo—. ¿Es como una especie de guardaespaldas, de… recadero?

—Soy un ángel, ya se lo dije, y si quiere ponerlo en esos términos, hago encargos. Ahora, ad portas del juicio, hay mucho por hacer y cada uno de nosotros debe tomar su posición de combate.

—Sigo sin entender por qué debe quedarse aquí —dije más tranquilo, era un hombre de lenguaje elaborado—. Pienso pagarle a don Gustavo lo que acordamos para que el juicio no pase a mayores y yo pueda seguir con el negocio, no más.

—Veo que usted es como Tomás —dijo y por primera vez vi una sonrisa en sus labios.

—¿Santo Tomás? Eso mismo decía mi santa madre, que en paz descanse.

—¿Quiere verlas?

Se quitó la ropa con calma, primero la chaqueta azul celeste, que dobló y dejó sobre la silla, y después la camisa. Vi que era una camisa muy fina.

—Pero qué hace —dije nervioso.

Cuando terminó, vi su torso delgado y surcado por músculos. Se agachó y de la nada, tras la espalda, apareció la sombra de dos alas.

—Conque usted es en efecto un ángel —dije sin saber si eso era bueno o malo. De don Gustavo habría esperado un diablito de cola puntiaguda.

—Ya ve, Tomás —dijo blandiendo las alas y tropezando un par de novelas viejas que cayeron al suelo.

—Bueno, ¿pero eso cómo nos deja con el doctor Gustavo?

—No conozco a ningún doctor Gustavo, a no ser que así se refiera a Él.

Comencé a entender y me tranquilicé completamente.

—Veo que usted en realidad no viene en nombre del doctor Gustavo y de ser así es mejor que se vaya.

—Le digo que debo quedarme aquí hasta el juicio —dijo recogiendo las alas y volviendo al tono serio de antes.

—Pues será mejor que busque un hotel. Aquí al frente, por la Décima, hay uno muy bueno donde no piden identificación al ingreso. Puedo recomendarlo para que le den un buen descuento.

—Pensé que con las alas sería suficiente —dijo y su cuerpo se hizo más grande y su sombra me alcanzó por completo.

—Ni que convierta agua en vino, acá nos dejamos de sorprender hace mucho tiempo con ese tipo de trucos.

Cogí el teléfono y llamé al muchacho de la puerta, pero en ese momento Isabel volvió a entrar. Sus ojos ahora eran de fuego y se encendieron aún más al ver a Miguel desnudo.

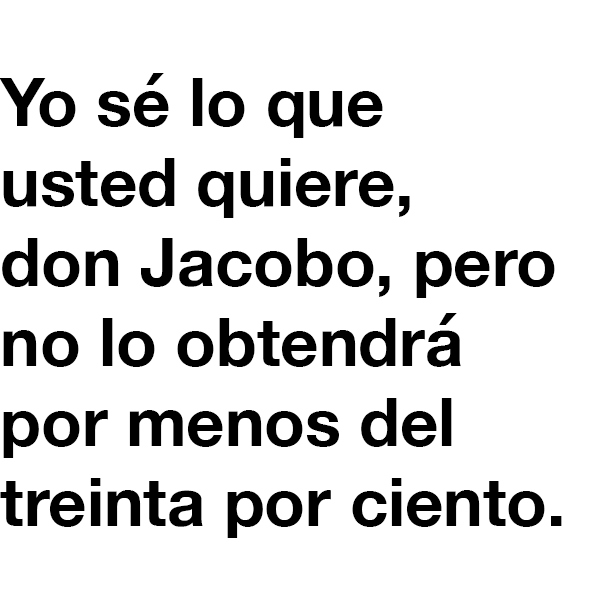

—Yo sé lo que usted quiere, don Jacobo, pero no lo obtendrá por menos de un treinta por ciento —dijo y señaló su cuerpo con las dos manos como una actriz que se presenta ante el público.

Sería, pensé, una excelente youtuber.

—Querida, no sé de que hablas. Será mejor que me esperes afuera, el señor ya casi termina.

La volví a coger del brazo y la acompañé hasta la puerta aprovechando para bajar la mano un poco más de lo debido.

—Treinta por ciento, ¿eh? —susurré—. Tómate otro coctel, chinita.

Miguel, sin parecer sorprendido dijo,

—Al final todo cuenta. Hay gente, como Iriarte, que lo sabe muy bien.

—Igual, sólo es cuestión de arrepentirse a último minuto, ¿no es así? Sería bueno que me advirtiera si la fecha límite es antes o después del primer trompetazo.

—Antes, antes —respondió convencido de ganar una batalla que ya tenía perdida y su cuerpo se hizo aún más grande y musculoso. Me cogió de la camisa y amenazó con golpearme con el dorso de una de las alas. Qué cosa con estos ángeles, pensé, qué se creían, ¿Dios? Y sin miedo, porque sabía que no podía hacer nada más que zarandearme, le dije:

—Hablo en serio, Miguel, ¿puedo decirle Miguel? No sé cuál es el trato que ustedes merecen, pero acá nos dejaron de impresionar los ángeles y los niños con cola de marrano hace mucho tiempo. Se lo digo yo que por años me dejé embobar por esas tonterías —dije y señalé los libros que estaban en el suelo—. Ahora sólo importan otras cosas, no sé si me entiende, más banales —dije recordando el tacto de la espada de Isabel—. Por ejemplo, yo ahora no tengo cabeza sino para una cosa, como ya se habrá dado cuenta, y no estoy para visitas.

Miguel, sin saber qué hacer, me miró con ojos de fuego.

—John, hermano —dije cuando se abrió la puerta—, acompañe al señor al hotel del frente y dígale al botones que se porte bien con él. Para que vea, Miguel, que acá no somos malas personas. Decía mi madre, que en paz descanse, que es mejor tener amigos en cada bando. ¿Fuma?

Y le tendí la cajetilla que rechazó.

—Miguel, hermano —dije mientras encendía el cigarrillo y lo veía vestirse— ¿dónde compró esa camisa? ¿No sabe si habrá de mi talla?

Y, sin dejar que contestara, le tiré el humo ensombreciendo su rostro pálido. Quería verlo con los pies en polvorosa mientras yo bajaba al bar. Isabel seguramente se había tomado otro coctel y yo podría, estaba seguro, negociar el paquete entero por tan sólo el diez por ciento.

Publicado originalmente en Sombra Larga.